AZU NWAGBOGU, FONDATEUR ET DIRECTEUR DE L’AFRICAN ARTISTS’ FOUNDATION (AAF) ET DU FESTIVAL LAGOSPHOTO, NIGÉRIA, S’ENTRETIENT AVEC BEN KREWINKEL, HISTORIEN, CRÉATEUR DE LA PLATEFORME AFRICA IN THE PHOTOBOOK.

Ma première rencontre avec Ben Krewinkel a eu lieu à Lagos, au Nigeria, lorsqu’il exposait à l’édition 2015 du festival LagosPhoto. La commissaire invitée, Cristina de Middel, avait sélectionné son œuvre Looking for M. (édition f0.23, 2013), ouvrage intelligent et savamment agencé qui met en regard des images d’archives évoquant l’idéologie révolutionnaire marxiste-léniniste du Mozambique et les réalités capitalistes contemporaines rencontrées dans les paysages urbains et panneaux publicitaires de Maputo. À l’époque, en 2015, le catalogue en ligne de livres photo sur l’Afrique constitué par Krewinkel n’en était qu’à ses débuts, et disponible uniquement sur Facebook.

En août 2020, je me retrouve à Amsterdam, impatient de découvrir comment son catalogue aujourd’hui reconnu avait pu passer du statut de simple page Facebook à celui de référence incontournable problématisant le discours sur les représentations visuelles imprimées de l’Afrique au fil du temps. Je prends donc rendez-vous avec Krewinkel à son domicile de Haarlem, une ville toute proche d’Amsterdam, où sont conservées ses archives.

Krewinkel a étudié l’histoire à Amsterdam et participe à un programme d’échange avec l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Il se spécialise dans l’Afrique moderne et rédige une thèse sur le rôle des femmes dans la lutte de libération du Mozambique. Il étudie ensuite la photographie documentaire à la Photo Academy d’Amsterdam, puis entame des études photographiques à l’Université de Leiden, aux Pays-Bas, où il rédige une seconde thèse sur la représentation des soi-disant « Blancs pauvres » d’Afrique du Sud. Il envisage les photos comme des artéfacts historiques, matériaux-sources fragiles, à la manière d’un archéologue qui observe des restes fossilisés. L’entretien est prévu pour durer une heure, mais c’est près de trois heures que nous passons ensemble, interrompus une seule fois – par le facteur, qui venait livrer de nouveaux livres photo.

Azu Nwagbogu : Pourquoi avez-vous intitulé la collection « Africa in the Photobook » ?

Ben Krewinkel : Quand j’ai entamé cette collection, je me suis surtout intéressé aux ouvrages consacrés aux luttes en Afrique australe – Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique et Angola. Certains de ces livres ont été publiés par les mouvements de libération eux-mêmes, mais plus souvent par des photographes occidentaux ou japonais associés à des organisations qui les soutenaient. Quand j’ai commencé à l’élargir, j’ai constaté que seul un très faible pourcentage de livres pouvait être considéré comme intégralement « africain ». Le House of Bondage d’Ernest Cole lui-même [Random House, 1967], par ailleurs excellent, a été conçu et publié en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Je l’ai pourtant considéré comme un livre photo africain, vu son sujet et l’origine du photographe.

Je suis bien conscient que ce titre a un côté très monolithique, mais la collection concerne l’ensemble du continent sur une période de près de 150 ans. Et elle est en majeure partie constituée de livres de photographes, designers et éditeurs européens : l’appeler « African Photobooks » n’aurait pas reflété la réalité. Il s’agit de livres réalisés à la fois par des étrangers et des Africains, dont le sujet et la provenance couvrent le continent tout entier. Africa in the Photobook retrace l’évolution des représentations visuelles du continent à travers ce support imprimé pour, je l’espère, apporter une perspective historique sur différents thèmes de l’histoire africaine.

AN : Vous avez pour objectif de « décoloniser » ces livres. Comment comptez-vous y parvenir ?

BK : La plupart des livres de ma collection sont problématiques d’une façon ou d’une autre. Je considère ces photographies comme des sources historiques, en étant parfaitement conscient que dans le passé, nombre d’entre elles ont été utilisées à des fins de propagande. La plupart ont été produites par des Européens poursuivant des objectifs politiques. Tout au long de ces 150 ans, les livres photo ont véhiculé des représentations visuelles de l’Afrique en constante évolution, mais ont également participé à l’édification et à la dissémination d’idées et de fantasmes sur le continent et ses habitants. Ces ouvrages répondent à des modèles thématiques étriqués, coloniaux et répétitifs perpétuant souvent l’opposition manichéenne du « soi » et de « l’autre ». La plupart des publications antérieures aux années 1960 avaient pour rôle de légitimer et de promouvoir l’effort colonial. Ces livres coloniaux restent pourtant complexes et ambivalents : il faut donc déterminer la raison d’être de certaines publications, quelles réflexions et motivations les sous-tendent. Pour mener à bien ces recherches, il faut en fait avoir accès aux archives des photographes ou des maisons d’édition. Plus important encore, il faut disposer d’informations sur les modèles, sur leur ressenti de la rencontre avec le photographe, en savoir plus sur la dynamique de pouvoir entre le photographe et le modèle qui, à mon sens, permet de définir si une œuvre est ou non problématique.

AN : Comment peut-on aborder ces documents et archives si controversés ?

BK : Je suis conscient que je dois traiter les livres et leur contenu avec le plus grand soin. La théoricienne de la culture Mieke Bal a fort bien abordé le problème de la republication inconsidérée de contenus problématiques, voyeuristes, douloureux même dans nombre de ses livres. Je continue à m’interroger sur la manière de gérer cette matière, mais elle doit de toute façon être contextualisée. Je pense également que certaines publications, aussi problématiques soient-elles, méritent d’être montrées à un public, pour lui faire comprendre comment ces livres ont été utilisés, distribués, et quel rôle ils ont joué dans l’élaboration d’une vision de l’Afrique. Il faut insister sur le fait que les illustrations de ces livres incarnent un récit colonial, même si elles ne reflètent pas toujours l’intention originale des photographes, dont certains étaient africains.

AN : Les livres photo contemporains donnent-ils une image plus nuancée de l’Afrique ?

BK : Bien sûr, mais pas tous. Il y a encore des photographes occidentaux qui ressassent avec nostalgie de vieux schémas narratifs et thématiques, et cela m’agace quand ils prétendent me montrer la « vraie Afrique ». Même des photographes africains, comme le kényan Mohamed Amin ou le sud-africain Peter Magubane, publient des livres remplis de paysages, d’animaux sauvages et de « peuples en voie de disparition ». Fort heureusement, les dernières décennies nous ont apporté un nombre croissant de livres magnifiques et nuancés de photographes africains et européens : citons Yto Barrada, A Life Full of Holes. The Strait Project [Autograph ABP, 2005] ; Bruno Boudjelal, Disquiet Days [Autograph ABP, 2009] ; Zanele Muholi, Faces and Phases [Prestel, 2010] ; Georges Senga, Une vie après la mort [Editions du Garage – Dialogues, 2013] ; Terry Kurgan, Hotel Yeoville [Fourthwall Books, 2013] ; John Kiyaya, Tanzania Photographer and People of Lake Tanganyika [Mkuki na Nyota Publishers Ltd., 2013] ; ou encore Crossing Strangers d’Andile Buka [MNK Press, 2015]. Il existe aussi de bons livres contemporains basés sur des archives – comme le Supermarket de Jacob Nzudie [Le Bec en l’air, 2012] ; Gulu Real Art Studio [Steidl, 2013] édité par Martina Bacigalupo ; Commonplace de Tamsyn Adams et Sophie Feyder [Fourthwall Books, 2016] ; ou le projet Ebifananyi [YdocPublishing, 2014-17], initié et édité par Andrea Stultiens en collaboration avec des photographes et artistes africains. Sans oublier le révolutionnaire Black Photo Album/Look at Me 1890–1950 de Santu Mofokeng [Steidl, 2013] et Stories, son immense coffret de livres récemment paru [Steidl, 2019].

AN : Parlons maintenant des livres photo les plus controversés de vos archives.

BK : Ah ! Par où commencer ? Tous les livres publiés avant la Seconde Guerre mondiale (et nombre d’ouvrages des décennies suivantes) sont controversés d’une manière ou d’une autre. Parmi les livres photo les plus humiliants, on trouve certains albums touristiques d’Algérie, d’Égypte ou d’Afrique du Sud qui montrent des femmes dans des poses lascives prétendument érotiques. Il y a aussi Frauen des Morgenlandes [Orell Füssli Verlag, 1929] et Negertypen des schwarzen Erdteils [Orell Füssli Verlag, 1930], initialement publiés en Suisse – ce dernier réédité en anglais sous le nom de Negro Types [George Routledge & Sons, 1930] – qui sont véritablement difficiles à regarder tant l’ignorance crasse et l’idéologie raciste y transparaissent, à la fois dans les textes et les illustrations. Certains ouvrages missionnaires racistes, comme Africa Illustrated: Scenes from Daily Life on the Dark Continent [Africa Illustrated, 1895] de William Taylor, dépeignent les Africains comme arriérés, enfantins et méchants. La collection comprend énormément de propagande coloniale, mais ce qui motive le contenu y est dicté par les auteurs ou les commanditaires. Les livres consacrés à l’État indépendant du Congo et au Congo belge, par exemple, reflètent la trinité autorités coloniales / industrie / église. Ces livrent restent très racistes, fondés sur l’opposition binaire « nous » contre « eux », même s’ils ne comportent plus de portraits volontairement érotisés et, dans l’ensemble, excluent délibérément les images explicites ou dégradantes de la souffrance des Congolais. On continue pourtant à y déceler des traces de violence.

AN : En quoi la photographie peut-elle servir à rectifier et à décoloniser l’historiographie de l’Afrique ?

BK : Je pense qu’il est très important de porter un regard critique sur les vieux livres coloniaux. À y regarder de plus près, on ne peut que constater qu’ils recyclent sans fin les stéréotypes, clichés dominants et modèles thématiques découlant d’idées reçues sur le continent. Il faut pourtant, même avec ce genre de livres, éviter les pièges d’une simplification à l’extrême. Par exemple, observé au prisme de notre époque, on dira d’un livre comme Kleine Reise zu schwarzen Menschen [Brehm Verlag, 1931] qu’il est colonialiste et raciste, alors que c’est aussi un livre réalisé par une jeune femme juive indépendante et autonome. Plus intéressant encore, contrairement à ses contemporains, Lotte Errell dépeint le peuple Ewe avec dignité, et son style est informel. Certains travaux récents peuvent également aider à réévaluer la photographie coloniale. Dans Hââbré: The Last Generation [Fourthwall Books, 2016] Joana Choumali aborde avec délicatesse certains thèmes, comme la scarification ou le polissage des dents, qui avaient déjà servi de sujet principal à des livres photo coloniaux. Hââbré dépasse la représentation : elle donne une voix, une autorité aux sujets photographiés, qui racontent les effets de la scarification sur leur vie quotidienne.

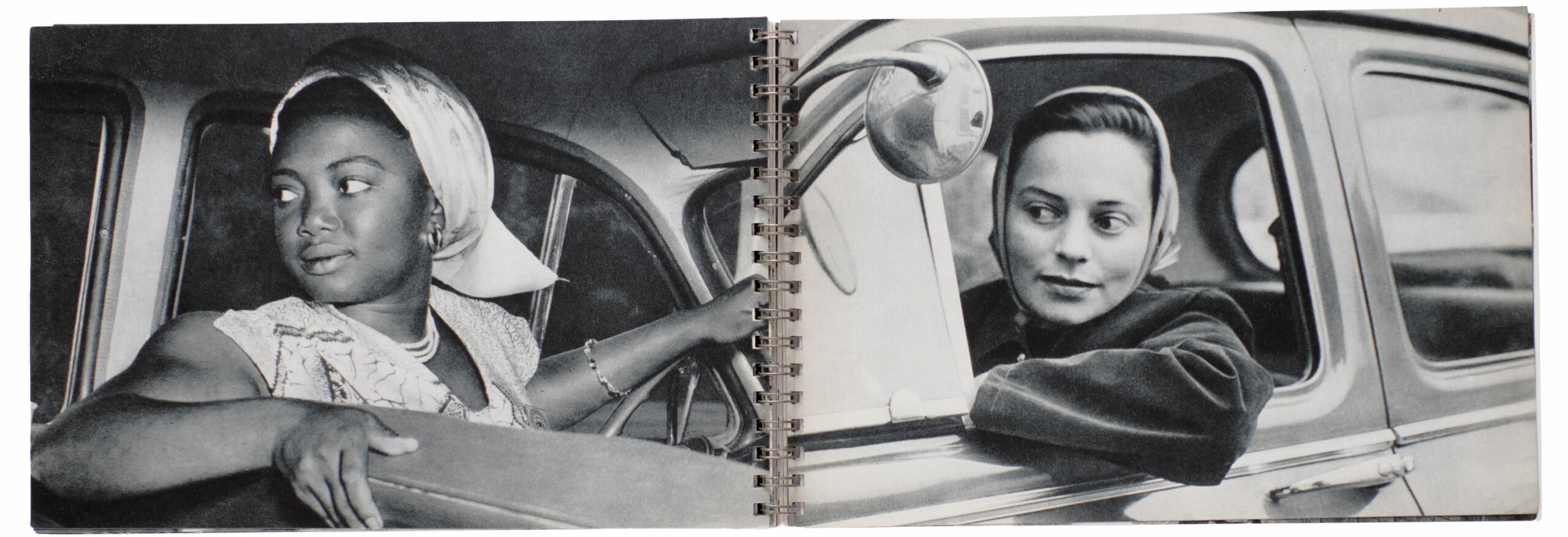

Avec le recul, on peut aussi déceler des sujets importants involontairement évoqués dans certains livres, comme par exemple le petit livre Álbum de familia [InforCongo, 1958], distribué lors de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, où le Congo belge joue un rôle majeur dans l’effort de propagande des autorités coloniales. Il a été réalisé par les photographes d’InforCongo, européens mais aussi congolais, comme c’est le cas pour Joseph Makula. Le livre consiste en une juxtaposition systématique de scènes quasiment identiques mettant en regard des Africains noirs au Congo et des Belges blancs en Métropole. Suivant un récit humaniste mais hypocrite, le livre insiste sur la proximité de la vie quotidienne en Belgique et au Congo et exprime une vision très Family of Man des liens « familiaux » qui unissent les Belges et les Congolais. En réalité, les Congolais représentés sont issus d’une élite, baptisée « évoluée », qui ne représente qu’une infime partie de la population. L’Exposition universelle, et cet ouvrage, marquent en fait les débuts de l’indépendance et du processus de décolonisation au Congo belge.

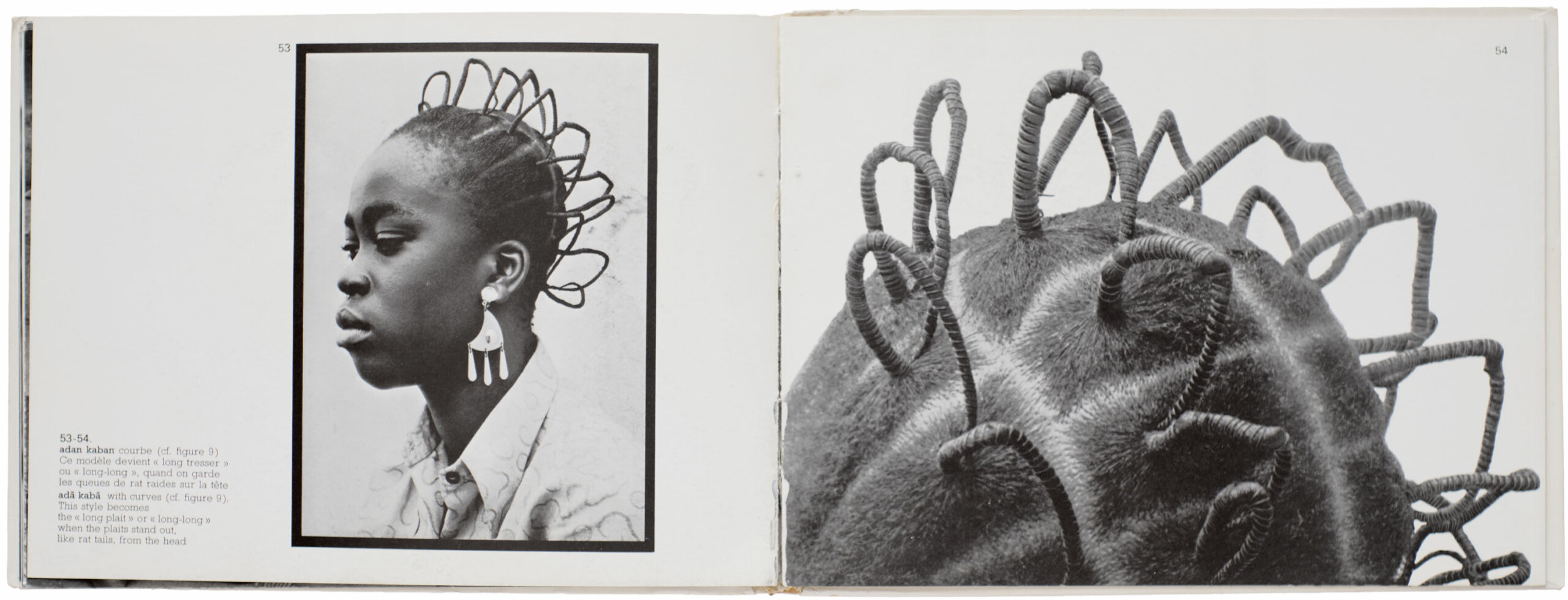

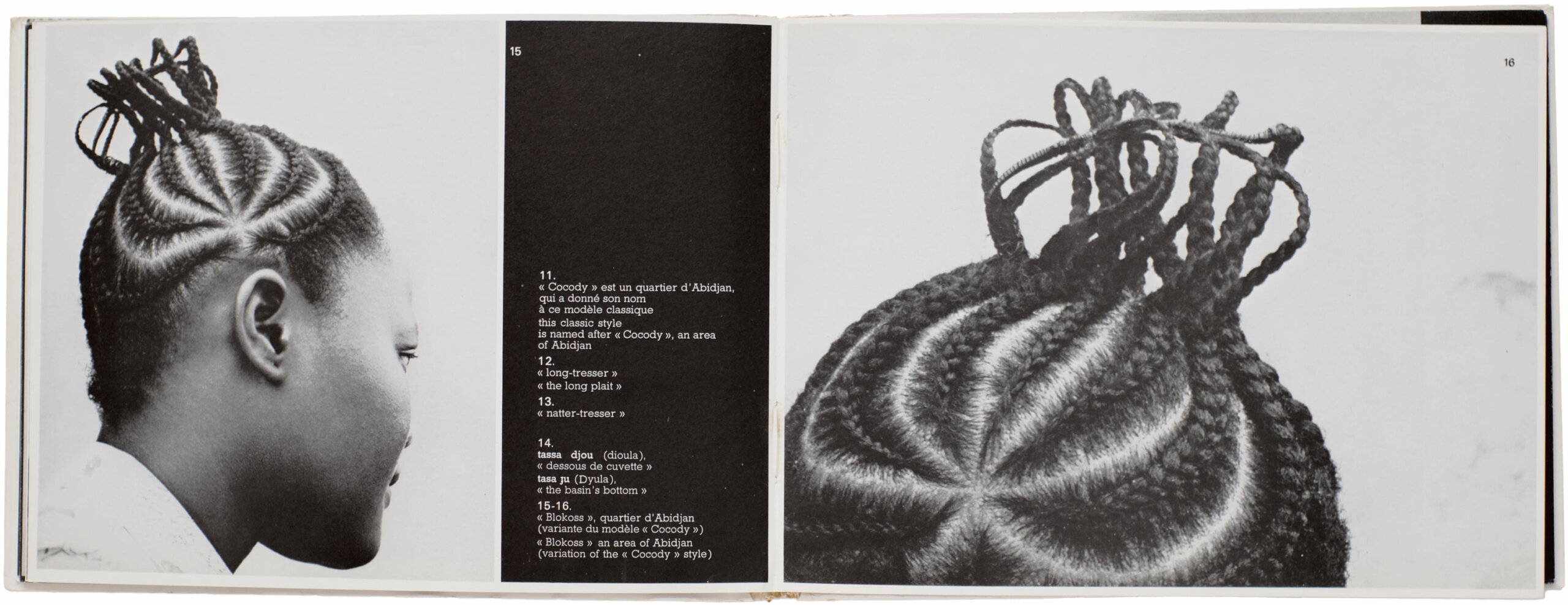

AN : Un de mes livres préférés de votre collection, une véritable découverte pour moi, est Du twist à Cocody, ou l’art de la natte de Diby Yao Christophe [Éditions Dalfoz, 1972]. Quel bel ouvrage ! Le poème de la fin est vraiment expressif et émouvant. C’est un livre qui témoigne de la valeur de votre collection en ce qu’elle valorise et ravive des expressions africaines largement méconnues. Que savez-vous de ce livre remarquable ?

BK : Oui, en effet. Du twist à Cocody, ou l’art de la natte est un grand livre ivoirien. Le livre a été imprimé en France et son texte est bilingue, mais je ne sais pas vraiment à qui s’adressait ce Christophe, et j’ignore tout du photographe. Le livre parle de coiffures ; il me rappelle beaucoup le travail de J. D. ‘Okhai Ojeikere, même si le style photographique est ici plus informel. On sent les femmes représentées beaucoup plus à l’aise que les femmes figurant dans les livres coloniaux. Le livre propose une vision rafraîchissante du sujet, et je dirais qu’on peut le voir comme une réaction au colonialisme et au néocolonialisme. L’auteur y écrit : « Pourquoi certaines de nos femmes élégantes préfèrent-elles les cheveux ou les perruques décolorés aux véritables créations africaines ? […] J’en vois beaucoup parmi vous qui font semblant d’être européennes, qui essayent de s’habiller et de se comporter comme des femmes blanches. Oh, mes sœurs noires, pourquoi cherchez-vous à oublier que vous êtes africaines ? »

Photographies de Ben Krewinkel.

Cet entretien a paru dans le n° 018 de The PhotoBook Review, automne 2020, co-éditée par Aperture et delpire & co.

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

J. Costa, A. Da Cruz, H. Goldstein, C. Lamote, E. Lebied, J. Makula, H. Philips, R. P. van den Heuvel, J. M. Vrijdag, et Roland d’Ursel Álbum de familia InforCongo Bruxelles, 1958

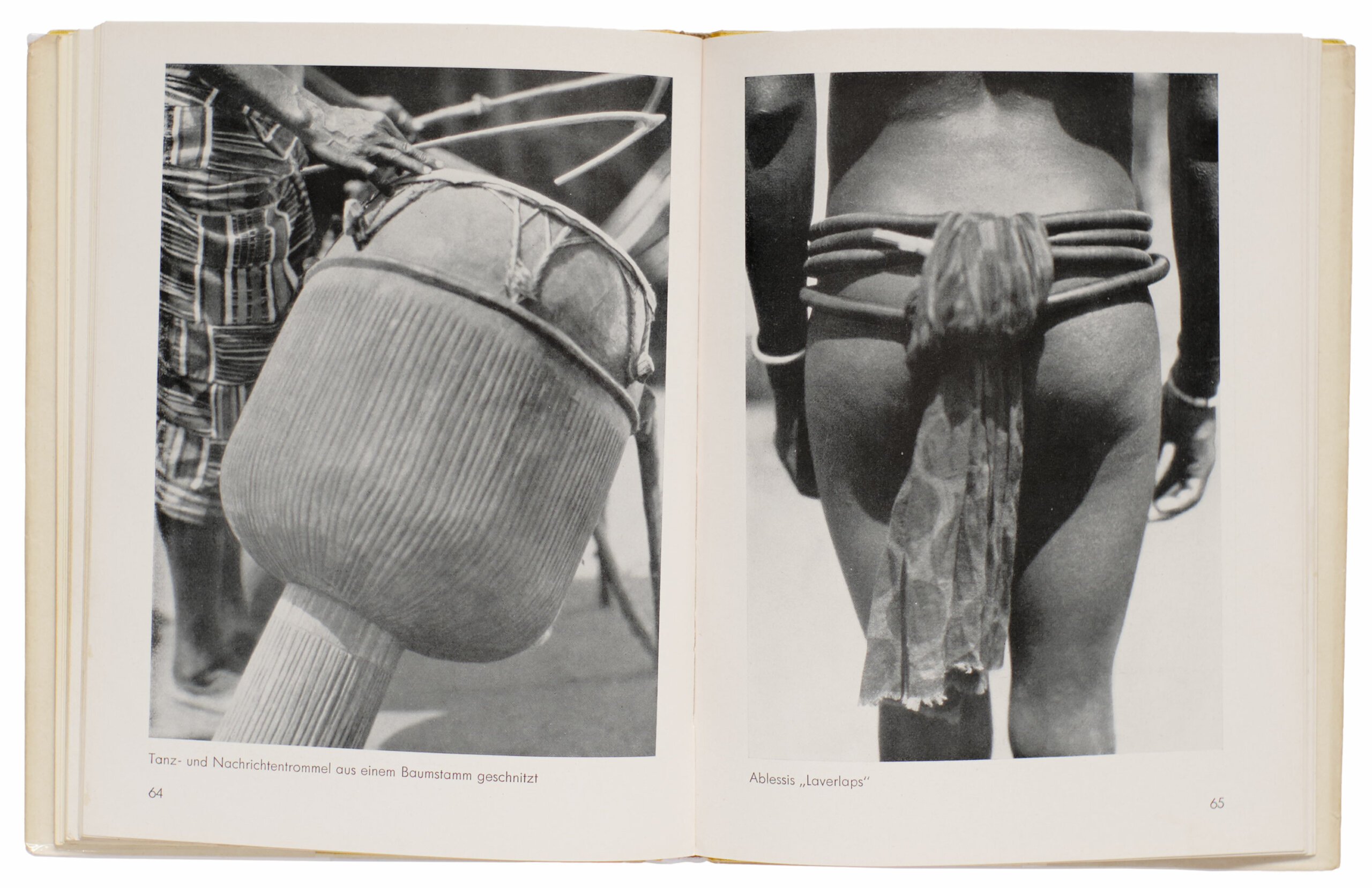

Lotte Errell Kleine Reise zu schwarzen Menschen Brehm Verlag Berlin, 1931

Lotte Errell Kleine Reise zu schwarzen Menschen Brehm Verlag Berlin, 1931

Lotte Errell Kleine Reise zu schwarzen Menschen Brehm Verlag Berlin, 1931

Lotte Errell Kleine Reise zu schwarzen Menschen Brehm Verlag Berlin, 1931

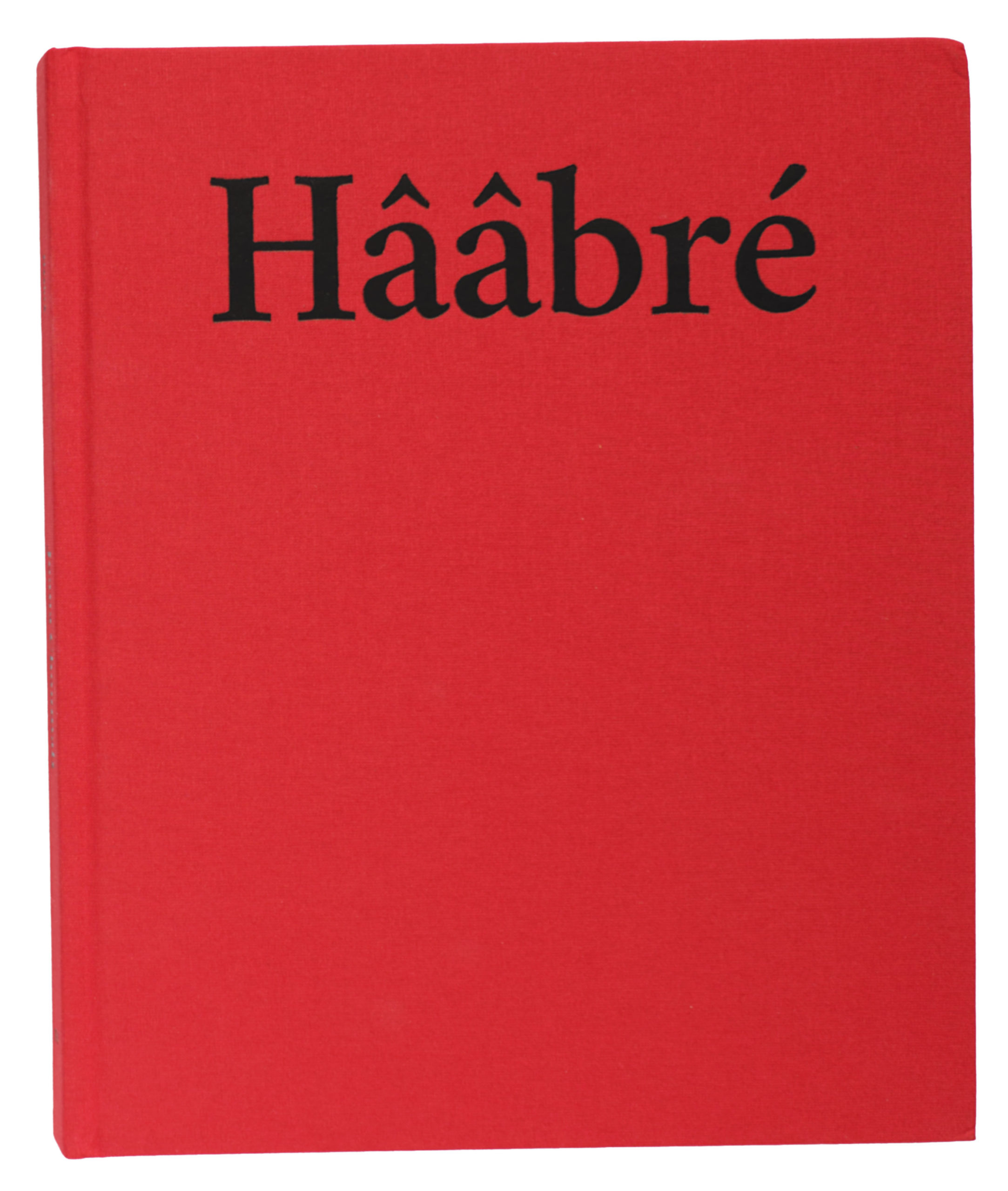

Joana Choumali Hââbré: The Last Generation Fourthwall Books Johannesburg, 2016

Joana Choumali Hââbré: The Last Generation Fourthwall Books Johannesburg, 2016

Joana Choumali Hââbré: The Last Generation Fourthwall Books Johannesburg, 2016

Joana Choumali Hââbré: The Last Generation Fourthwall Books Johannesburg, 2016

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972

Diby Yao Christophe Du twist à Cocody, ou l’art de la natte Éditions Dalfoz Paris, 1972