Entretien avec Brendan Embser, rédacteur en chef du magazine Aperture.

En 1973, Dr Deborah Willis, alors étudiante en photographie au Philadelphia College of Art (UArts), soumettait une proposition de recherche sur la contribution des photographes noirs à l’histoire de la photographie américaine de 1840 à 1940. Willis envoya une cinquantaine de lettres à diverses collections et bibliothèques, à la recherche d’informations sur des photographes tels que Gordon Parks et James Van Der Zee. « Un photographe est-il avant tout un artiste créatif plutôt qu’un simple enregistreur ? » s’interrogea-t-elle. « Ces photographes noirs pourraient-ils profiter d’une reconnaissance comparable à celle dont bénéficient leurs collègues blancs ? » Tout au long de sa prolifique carrière d’archiviste, d’historienne, de professeure et de photographe, Deborah Willis a répondu à ces questions de reconnaissance à travers ses études sur les photographes noirs. Par ses contributions à de nombreux livres, son soutien à leurs auteurs, elle a considérablement élargi la place des artistes et écrivains noirs dans une histoire élargie et plus inclusive du médium.

Et si de nombreux éditeurs l’ont soutenue avec enthousiasme dans sa quête, Willis, éditrice invitée de ce numéro du PhotoBook Review, en a également rencontré d’autres qui s’accrochaient à des récits datés sur la photographie et la question raciale. Personne n’a dit que changer les mentalités serait simple, mais Willis était déterminée, remportant les bourses Guggenheim et MacArthur avant de devenir une professeure vénérée à l’Université de New York, où elle dirige aujourd’hui le Département de photographie et d’imagerie à la Tisch School of the Arts. Willis s’est récemment entretenue avec Brendan Embser, son ancien étudiant diplômé de l’Université de New York et éditeur des récentes monographies Aperture sur Deana Lawson et Ming Smith, à propos de ses premières rencontres avec le livre photo et comment ce dernier, en tant que médium, continue d’être profondément significatif.

Brendan Embser : À l’occasion du lancement de sa monographie chez Aperture il y a deux ans, Deana Lawson a prononcé un beau discours. Elle a raconté comment elle espérait qu’un jour une jeune femme se rendrait à la bibliothèque de Rochester, New York, où elle a grandi, et découvrirait son livre. Sa vision était celle du partage. Ce moment, que j’ai trouvé si émouvant, m’a fait penser à vous et à vos histoires d’enfance dans l’institut de beauté de votre mère à Philadelphie où vous partagiez la lecture de magazines comme Jet. En matière de livres photo, avez-vous personnellement vécu cette expérience de vous rendre à la bibliothèque ou dans une librairie, et de vous sentir transportée par un livre particulier ?

Deborah Willis : Oui, j’avais sept ans. Et il s’agissait de TheSweet Flypaper of Life deRoy DeCarava et Langston Hughes [Simon & Schuster, 1955]. À l’époque, nous devions choisir un livre de bibliothèque chaque semaine, et j’ai découvert ainsi ce livre visuellement. Je l’ai vu sur l’étagère et je l’ai apporté à la maison. J’étais tellement fascinée par la beauté de la lumière dans les photographies. Les ampoules à nu dans la cuisine. C’était intime, on aurait dit de l’amour. J’ai grandi comme cela avec ma famille. Il a toujours été question d’amour.

BE : Vous semblait-il déjà à l’époque que le livre proposait une expérience différente visuellement de celle des magazines que vous feuilletiez ?

DW : Pas à l’époque. Mais ce qui m’avait frappé alors, y compris dans les revues – les magazines pour les Noirs – était de voir effectivement des Noirs en imprimé. Il y avait bien National Geographic, qui proposait une façon différente de présenter les Noirs, principalement en Afrique. Mais le fait de les voir dans les magazines Ebony, Jet, Bronze, ou encore Hue, et toutes les autres revues auxquelles mes parents ont pu s’abonner – tout cela faisait partie d’un même spectre, de l’expérience.

BE : Vous souvenez-vous du premier livre photo que vous avez acheté pour vous-même ?

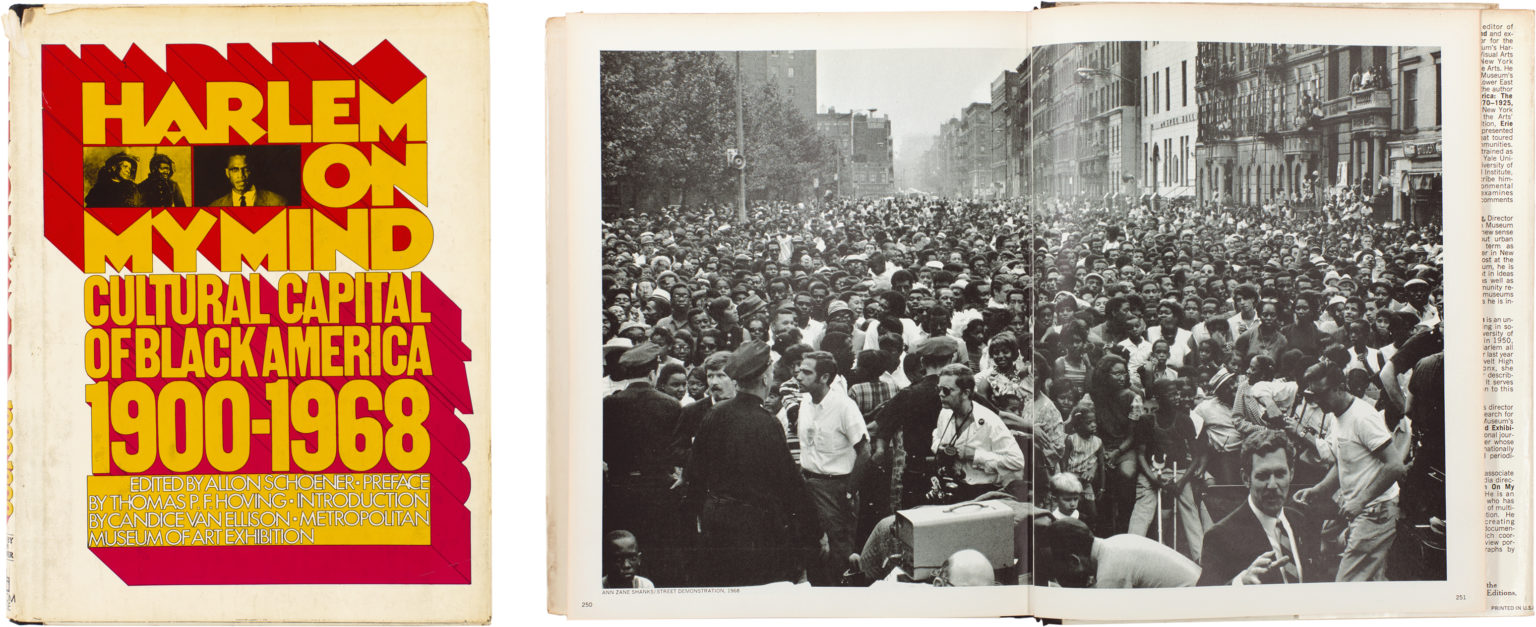

DW : C’était le catalogue de l’exposition Harlem on My Mind au Metropolitan Museum [Random House, 1968]. Le deuxième livre fut The Black Photographers Annual [1973-1980]. Ce fut très important pour moi. J’étais une étudiante en premier cycle cherchant le moyen d’examiner l’histoire des photographes noirs, mais aussi de faire admettre qu’il y avait plus que ce que j’avais trouvé dans mes livres d’histoire de la photographie.

BE : Lorsque vous travailliez comme archiviste au Centre de recherches Schomburg sur la culture noire à Harlem, cette institution se faisait-elle un devoir de collectionner des livres photo à l’époque ?

DW : J’ai mené des recherches au Centre Schomburg au milieu des années 70, et ils ne collectionnaient pas les livres photo spécifiquement ; il y avait néanmoins une riche imagerie sur la vie des Noirs dans la collection. Et il y avait The Black Book [Random House, 1974] de Toni Morrison qui contenait des photographies. Je l’ai découvert au Schomburg. Cinq ans plus tard, lorsque j’ai été embauchée comme spécialiste de la photo, puis comme conservatrice pour la photographie au centre, j’ai constaté le fossé. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose que je devais faire dans l’organisation et la création d’une « bio-bibliographie », ce qui deviendra finalement le premier ouvrage que j’ai publié, Black Photographers 1840-1940: An Illustrated Bio-bibliography [Garland, 1985].

BE : Étiez-vous aussi en charge des acquisitions, de livres ou d’objets, pour le Schomburg ? Et cela comprenait-il aussi les monographies d’artistes, ou cela incombait-il à la bibliothèque ?

DW : Oui, j’ai eu la chance de travailler avec Ruth Ann Stewart, et avec Jean Blackwell Hutson, toutes deux à la tête du Schomburg. Ruth m’a beaucoup soutenue, me permettant de créer des livres qui pourraient être utiles aux archives avec des photographies, mais aussi à la bibliothèque générale utilisée par les chercheurs.

BE : Comment êtes-vous parvenue à trouver des éditeurs pour vos propres livres ?

DW : J’ai eu un ange à mes côtés. Son nom est Richard Newman ; il travaillait chez Garland Publishing, éditeur d’ouvrages sur les histoires afro-américaines. Moins d’un mois après avoir commencé à travailler au Schomburg, Dick m’appelle et me demande si je voulais faire un livre sur les photographes noirs. J’ai répondu, « En fait, j’ai écrit un mémoire de recherche de premier cycle. » Et il me répond, « Envoyez-le-moi. » Et il me parle d’écrire un livre de ressources qui recenserait les photographes. En fin de compte, j’ai réuni plus de trois cents noms dans cette liste. C’est ainsi que tout a commencé, avec une bio-bibliographie de 1840 à 1940. Et elle a eu un tel succès qu’il m’a demandé si je voulais en faire une autre, ce que j’ai fait, en prolongeant cette histoire de 1940 à 1988.

BE : Outre ces études historiques, vous avez également travaillé sur des monographies d’artistes. Avez-vous un favori dans vos débuts de carrière ?

DW : Au début des années 1990, Andy Grundberg de Friends of Photography à San Francisco m’appelle et me dit : « J’aimerais que vous fassiez un livre sur n’importe quel photographe. Quel serait-il ? » Et j’ai répondu, « Lorna Simpson ». J’étais vraiment enthousiaste à l’idée de rencontrer Lorna, de m’entretenir avec elle, de créer ce livre à un moment crucial dans nos deux carrières et dans nos vies. Et ce fut Lorna Simpson [Friends of Photography, 1992].

BE : Il semble que vous ayez bénéficié de soutiens essentiels au début de votre carrière. Mais avez-vous aussi connu des résistances ?

DW : Parfois, les éditeurs me tenaient tête et ne croyaient pas à cette histoire. J’ai gardé les notes qu’ils m’ont envoyées à l’occasion de mon livre sur Van Der Zee [Van Der Zee: Photographer, 1886–1983, Abrams/National Portrait Gallery, 1993], dans lesquelles ils me disaient que j’exagérais sa contribution au médium.

BE : Que disaient-elles précisément ?

DW : En voici une : « Aux pages 3/4 – Ici, j’ai l’impression qu’elle gonfle les réalisations de Van Der Zee. Certes d’autres, à la même époque, avec à peine plus de sophistication ou de formation, ont accompli des résultats techniques similaires. En outre, des photographes antérieurs comme O. G. Reijlander (à qui elle fait référence un peu plus loin) ont utilisé l’impression d’images combinées, de sorte que Van Der Zee ne peut pas être crédité ici d’innovation. Les superlatifs (‘étonnant’) doivent être atténués. » Ou ceci : « Aucune preuve n’est donnée que Van Der Zee possédait des exemplaires de la revue Camera Work ou qu’il se soit familiarisé avec le travail de Strand, Stieglitz, et les photo secessionnists. Par conséquent, il est dangereux d’associer son travail à de nouveaux développements dans l’esthétique photographique, sauf à dire qu’il en partage l’esprit. Le problème pour moi est que je ne retrouve pas cet esprit partagé dans l’œuvre de Van Der Zee… L’un des aspects uniques et potentiellement le plus précieux de l’approche de Deborah à l’égard du travail de Van Der Zee réside en ce qu’elle l’envisage en termes de conscience ethnique. [Rires]

BE : Le mot dangereux – je veux dire, de quoi parle-t-il ?

DW : Je sais, c’est incroyable. Les batailles que j’ai eu à mener dans l’édition avaient beaucoup à voir avec les récits auxquels les gens voulaient s’accrocher. En voici une autre : « Je ne considère pas les photographies de Van Der Zee comme constituant une intervention culturelle radicale. Les photographies de Van Der Zee n’ont pas changé la façon dont les choses étaient : elles les ont enregistrées. Ce qui, me semble-t-il, a pu surprendre beaucoup de Blancs qui avaient grandi dans un monde ségrégué, c’est cette tradition, forte et conventionnelle, des classes moyennes supérieures qui trouve ses racines profondes dans le XIXe siècle. Il y est plutôt question des classes moyennes supérieures que de couleur. » Je pourrais continuer encore et encore.

BE : Quand vous regardez les mondes de l’art et de l’édition d’art actuellement, après tout le travail que vous avez réalisé, selon vous, que pourraient faire les éditeurs pour mieux soutenir les artistes noirs et l’éventail de leurs visions éditoriales ?

DW : Ce qui est vraiment important, c’est de dialoguer, ce qui se passe actuellement. Et cette discussion sera d’autant plus élargie que nous inclurons des éditeurs qui sont sensibles non seulement aux photographes noirs en Occident, mais aussi dans la photographie africaine, la photographie asiatique, latino-américaine, amérindienne, avec un œil beaucoup plus critique – sachant qu’il y a des livres essentiels qui doivent être rencontrés.

BE : Voulez-vous parler un peu de votre nouveau projet, The Black Civil War Soldier: A Visual History of Conflict and Citizenship [New York University Press, 2021] ?

DW : J’y travaille depuis sept ans, explorant les expériences de la mémoire personnelle et de la mémoire collective, et la manière selon laquelle la photographie a façonné l’histoire de la présence des soldats afro-américains dans la guerre de Sécession. Je voulais trouver des photos, des lettres et des pages de journaux intimes de Noirs qui furent enseignants, prédicateurs, de femmes, enseignantes ou infirmières, de soldats noirs, qui avaient participé à la lutte pour leur propre liberté. Nous n’avions pas ce genre de discussion lorsque j’étais étudiante. Nous n’évoquions pas les soldats noirs de la guerre de Sécession. On ne savait pas qui s’était battu. Le fait est qu’il y avait là une histoire forte et pourtant ignorée.

J’écris que la notion de résistance et la récupération de ces différentes histoires est fondamentale pour l’image des soldats Noirs. L’historien des cultures Alan Trachtenberg écrit que le rôle des Afro-Américains dans la lutte contre l’esclavage a longtemps été minimisée par les gardiens des « versions privilégiées » officielles du passé américain. Les préjugés raciaux ont été la principale cause de l’expurgation et de l’effacement du rôle des Noirs dans la détermination de leur propre avenir – et cet effacement demeure, dans l’intérêt de certains groupes investis dans la poursuite et la préservation des inégalités raciales.

Je voulais répondre à la question de savoir comment l’identité masculine noire se forme à travers l’image photographique. J’ai trouvé d’incroyables collections d’images à Yale, à Boston, à Washington, et à New York. Ces collections sont disponibles, les photographies sont là. Maintenant, chacun peut constater qu’il y avait bien une présence noire dans la guerre.

BE : Une dernière question pour vous. Cela ressemble à une variation de l’émission Desert Island Discs sur la BBC. Donc, vous choisissez trois livres avant de vous rendre sur une île déserte : l’un est pour votre petite-fille, Zenzi ; le second pour votre fils, Hank Willis Thomas ; et le dernier pour vous-même. Que choisiriez-vous ?

DW : Pour que ma petite-fille lise avec sa mère, Rujeko, j’adore ce livre intitulé My Mommy Medicine d’Edwidge Danticat [2019]. Il contient des images, des illustrations, du texte. Il raconte l’histoire d’un enfant qui a besoin d’être réconforté et rassuré. Je retiendrais certainement Collected Works: Study Edition de Gordon Parks [Steidl, 2017] pour Hank. Et je prendrais pour moi Carrie Mae Weems: Three Decades of Photography and Video [Yale University Press, 2012]. Il y a tout ce que j’aime, et il donne l’occasion de voir, de regarder l’Afrique, l’Europe, de vivre des performances, mais aussi de regarder le folklore et la mémoire. Je passerais mon temps avec cela sur une île, encouragée à créer plus de travail, et j’adorerais ce moment.

Cet article est issu du Numéro 018 de The PhotoBook Review, automne 2020

Deborah Willis, Untitled, 2010

Courtesy the artist

Deborah Willis, Untitled, 2010

Courtesy the artist

Couverture et double page intérieure de Harlem on My Mind: Cultural Capital of Black America, 1900–1968 (Random House, 1968)

Couverture et double page intérieure de Harlem on My Mind: Cultural Capital of Black America, 1900–1968 (Random House, 1968)

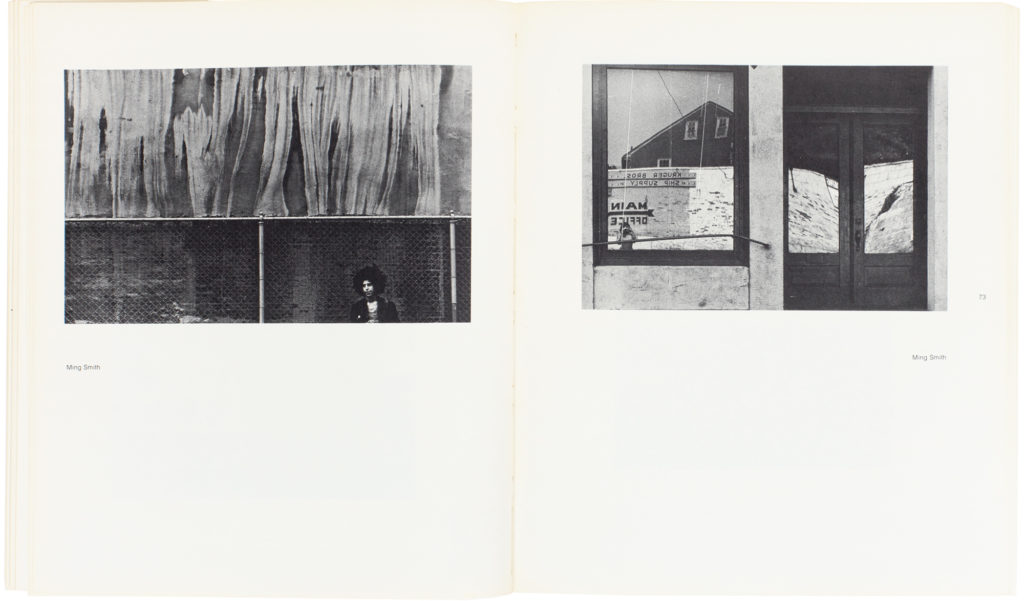

Extrait de The Black Photographer’s Annual, Vol. 1 (1973), avec images de Ming Smith

Extrait de The Black Photographer’s Annual, Vol. 1 (1973), avec images de Ming Smith

Sergeant Andrew Martin Chandler of the Forty-Fourth Mississippi Infantry Regiment, Company F, and Silas Chandler, servant, with Bowie knives, revolvers, pepper-box, shotgun, and canteen, ca. 1861–63

Courtesy the Library of Congress, Prints and Photographs Division, and NYU Press

Sergeant Andrew Martin Chandler of the Forty-Fourth Mississippi Infantry Regiment, Company F, and Silas Chandler, servant, with Bowie knives, revolvers, pepper-box, shotgun, and canteen, ca. 1861–63

Courtesy the Library of Congress, Prints and Photographs Division, and NYU Press

Carrie Mae Weems, While Sitting upon the Ruins of Your Remains, I Pondered the Course of History, 2016–17

Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York

Carrie Mae Weems, While Sitting upon the Ruins of Your Remains, I Pondered the Course of History, 2016–17

Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York

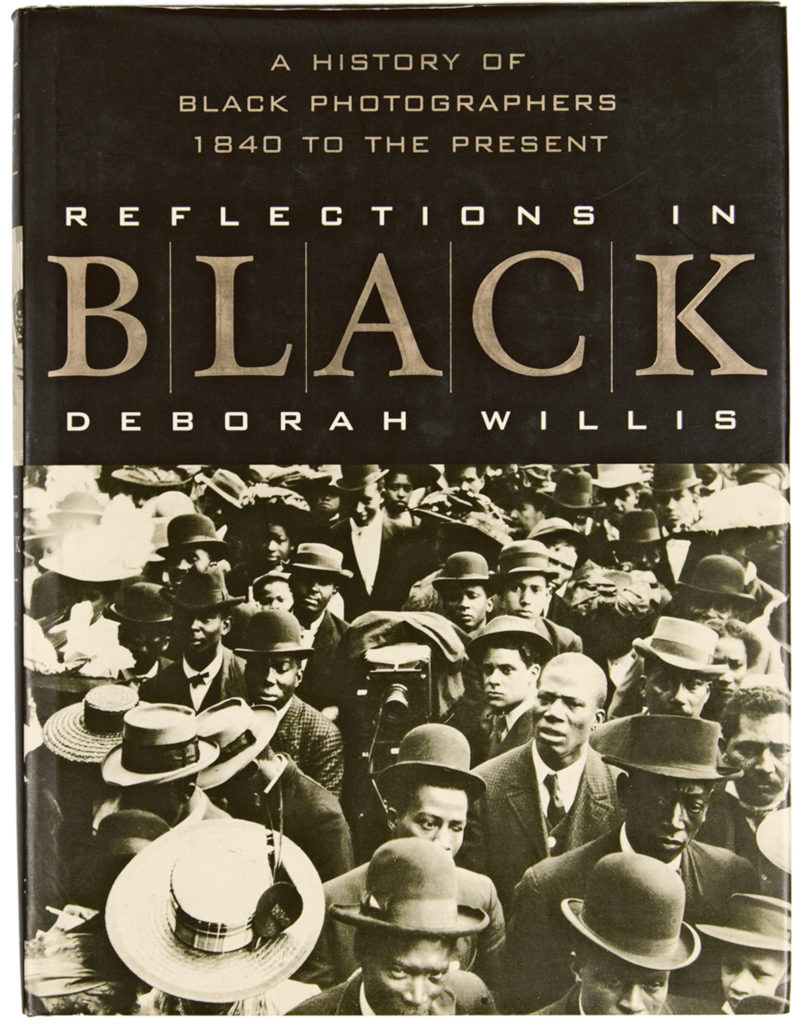

Reflections in Black, Deborah Willis

Reflections in Black, Deborah Willis

Portrait de Deborah Willis, Kali Brooks and Johny Nelson's Wedding

Portrait de Deborah Willis, Kali Brooks and Johny Nelson's Wedding